2011年10月22日

2011年10月22日

2011年10月21日

2011年10月21日

こんなトコロでLOVEラブ?イカしてるね〜

とっても素敵なお二人…

おめでとうございます!

カメラマンが撮影中のタイミングでした。

みんなに見られて少しテレていたのが初々しい(^O^)

場所は…

ここ。

高度城の追手門の下…

カッコいい…

2011年10月21日

2011年10月21日

2011年10月21日

2011年03月11日

伯耆富士「大山」がくっきりと

この時期、松江城から見えることは少ないそうです。

富士を名乗るだけあって見事な風格をもった山、大山(だいせん)。

こちらへ来る時の飛行機の窓からもはっきりと見えました。

まだ、一度も登ったことがない大山。

いつかピークを踏みたいです…

(松江城天守閣から)

2011年03月11日

下見板張り松江城、B&Wでカッコ良し

松江城は漆喰の白壁少ないのが特徴。

面積の広い下半分は黒く塗られています。

これは雨覆板という厚い板で覆う古い作り方。

派手さは全く感じられませんが、その分、武骨さが現れて素敵です。

反骨武士って感じでしょうか…

ここは入口にあたる付櫓。

石垣は牛蒡積みと言われる頑丈な積み方。

雑っぽくみえますが最も頑丈なのだそうです。

こんな場所にも武骨さが現れています。

2011年03月11日

松江城は現存天守の1つ、千鳥城を国宝へ応援!

天守閣は東西南北を睥睨する5望楼式。

天守を突き出す鯱は日本最大の木造、2.08m。

この正面の角度からみると千鳥が羽を広げたかのような三角形。

二段重ねの入母屋破風は桃山時代の洋式。

黒く塗られた壁は絢爛さはありませんが武骨さを感じます。

下見板張りという古い建築様式。

昭和10年に国宝に指定が重要文化財に格下げ…

今、もう一度国宝化という機運が高まっています。

市民運動、頑張ってほしいですね。

ということで、陰ながら応援させていただきます。

下記バナーをクリックしていただくと松江城のサイトへ飛びます。

ここから応援メッセージが送れます。

見るだけでもOKです。

2011年03月10日

興雲閣(松江城)

『興雲閣』(県指定建造物)

なかなかお洒落な洋館が松江城の城内にありました。

これは絶対に何かある!と近づけば、やっぱりね。

謂れを読んで納得です(笑)。

以下、説明文より引用です…

この建物は、山陰地方に明治天皇をお迎えしようという地元の強い要望によって、その御宿所とするため松江市が13,489円をかけて明治36年(1903)に建設した。

まもなく日露戦争が起こり、天皇の行幸は実現しなかったが、明治40年5月、皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)の山陰行啓のとき、ご旅館としてその務めを果たした。

当時はロシア宮殿風と言われ、その名は広く近隣にとどろいた。木造白塗りの壁に入母屋の瓦屋根をのせた擬洋風で、1・2階とも周囲に列柱廊を設け、廻廊をめぐらす。ポーチ上の部屋は応接室で拝謁所に使用された。

洋風スタイルの中に和風の装飾を取り入れた明治の木造建築として貴重である。

長く大切に保存されてきたが、昭和48年からは館内に「松江郷土館」を置き、郷土の歴史・文化・民俗党の資料を展示、公開している。

2011年02月26日

2011年02月26日

これが金鯱、想像以上の大きさ(名古屋城)

火除けのまじないが、城主の権威の象徴へ。

これは名古屋城の正面玄関わきに展示されていたもの。

知らなかったのですが、雄と雌とがあるのだそうです。

高さや重さ、うろこの枚数に差があるのです。

これって、知られていないのではないでしょうか…

私だけ?

雌(南側)雄(北側)

高さ 2.579m 2.621m

重量 1,215kg 1,272kg

金板の種類 18k 18k

金板の厚み 0.15mm 0.15mm

鱗の枚数 126枚 112枚

重量(18k)43.39kg 44.69kg

2011年02月26日

2011年02月25日

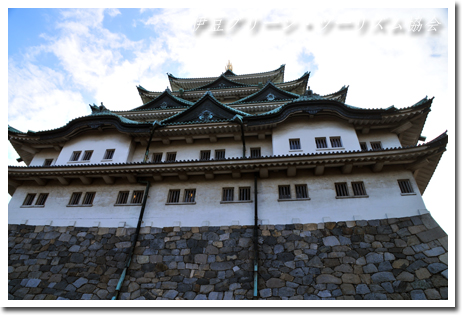

天下無双の防御機能を誇る大城郭、名古屋城

日本最強の白を言われる名古屋城。

豊臣方を牽制するための東海道防衛拠点の役割。

どっしりとした重厚な雰囲気の天守閣です。

そして天辺で異彩を放つのは「金の鯱鉾」。

やはり名古屋は金の鯱でした…

2011年02月25日

昔の人の苦労、築城の石を運ぶために

名古屋城の天守閣内部は様々な展示物がありました。

中でも興味を持ったのが大石を運ぶための道具。

実際に自分で引くことができるのです。

コロを敷いた上に乗せて引っ張るとゆっくりと動き出しました。

こんな体験はなかなかできません…面白かったです

2011年02月25日

2011年02月25日

2011年02月25日

石棺式石室、松江から名古屋に移送?

『石棺式石室』

名古屋城の天守閣基礎石が並べられた場所。

奥に設置されていたのが古墳…

なんだ?

良く読んでみると...

島根県松江市山代町にあった団原古墳の石室。

本体は床石があって手前に羨道(せんどう)[石室への通路]を備えていた。

古墳時代後期のもので出雲地方独特の横穴式石室である。

とありました。

どうも松江から運ばれてきたようですね。

それまた、何ででしょうか?

2011年01月20日

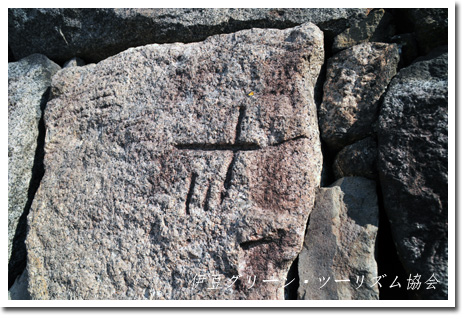

名古屋城石垣の刻紋、その四

「三本串」

名古屋城石垣の刻紋。

城内の石垣のここかしこに多種多様の記号を刻んだ石があります。

築城に当たって、石垣の築造を命じられた諸大名の目印。

自分の運んだ石を他大名の石と区別するために刻んだものです。

文字紋

2011年01月20日

名古屋城石垣の刻紋、その参

名古屋城石垣の刻紋。

城内の石垣のここかしこに多種多様の記号を刻んだ石があります。

築城に当たって、石垣の築造を命じられた諸大名の目印。

自分の運んだ石を他大名の石と区別するために刻んだものです。

2011年01月20日

名古屋城石垣の刻紋、その弐

名古屋城石垣の刻紋。

城内の石垣のここかしこに多種多様の記号を刻んだ石があります。

築城に当たって、石垣の築造を命じられた諸大名の目印。

自分の運んだ石を他大名の石と区別するために刻んだものです。

「折松葉(前田利常)」

2011年01月20日

名古屋城石垣の刻紋、その壱

名古屋城石垣の刻紋。

城内の石垣のここかしこに多種多様の記号を刻んだ石があります。

築城に当たって、石垣の築造を命じられた諸大名の目印。

自分の運んだ石を他大名の石と区別するために刻んだものです。

「扇子」

「○に違山形」

2011年01月20日

榧の木

榧(かや)の木。

高さ16メートル、幹回り8メートル。

名古屋城の築城以前から自生し、樹齢600年以上。

名古屋市内で唯一、国指定の天然記念物。

初代藩主、徳川義直が大阪出陣の際、この実を膳に盛って正月の祝い膳にした…

細い葉の先は針状。さわるとチクリと痛いです。

10月頃に結実します。

独特の香りが素敵で、碁盤や将棋盤に最適の木です。

なかなか自立できる年ではなくなったようで…

杖で支えられています...

名古屋城の正門をはいった先にありました。

2011年01月13日

2010年11月30日

駿府城の石垣修復作業は

地震で崩れた駿府城の石垣修復工事。

積み重ねられる前の石が見事に並んでいます。

実際に積み上げる前の状態は初めてみました。

こんな形になっていたのですね。

今は重機があるので楽ですが(大変なのでしょうけど)

昔の人の苦労は並大抵ではなかったことでしょう…

このシートが外されて生まれ変わった石垣。楽しみです。

2010年11月11日

2010年11月10日

掛川城御殿

歴史の風格を感じる建物でした。

広々とした和室が城に面して開かれています。

藩主の仕事場としての大広間から板敷きの小部屋まで。

昭和55年、国指定重要文化財。

長囲炉裏の間

天井にあったのがこの彫刻作品。

彫られているのは太田道灌の子孫である太田家正紋の桔梗。

中央は再建当時の城主太田資功の替紋、違いかぶら矢。

2010年11月10日

信玄の軍旗

疾如風 除如林

侵掠如火 不動如山

はやきこと風のごとく 静かなること林のごとく

侵略すること火のごとく 動かざること山のごとし

武田信玄「風林火山」の軍旗です。

掛川城天守閣の中に展示されていました。

2010年11月10日

鯱ほこ

鯱(しゃち)

これは掛川城天守閣に展示されていたものです。

火除けのおまじないです。青銅製。

200kgあるのだそうです...

普通は屋根の上にあるので、

よく分からなかったのですが、こんな姿形。

想像上の生物なのが良く分かりました。