2011年03月03日

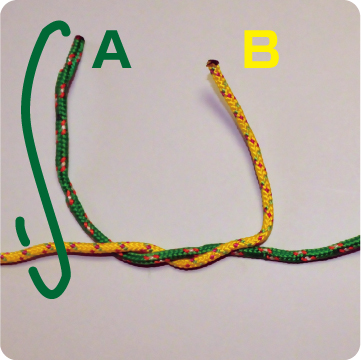

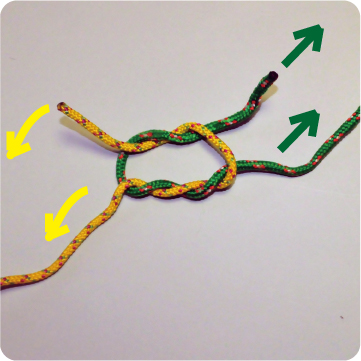

外科結び[ロープワーク]

[外科結びの結びかた]

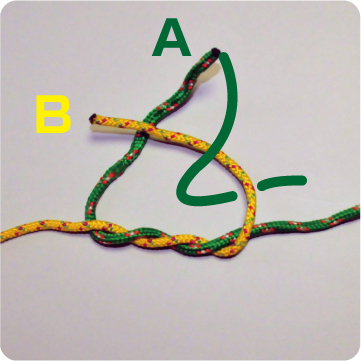

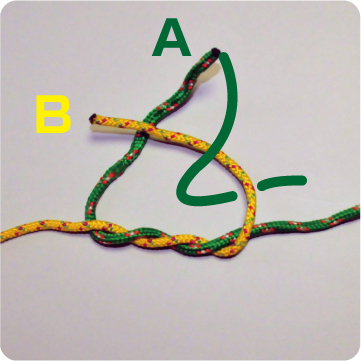

(1)ロープAとBを1回巻き付けます

(2)ロープBを2回、巻き付けます

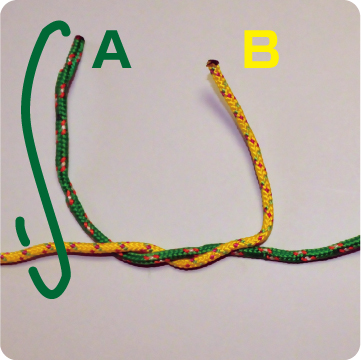

(3)ロープAを手前側からロープBをくぐらせて外に出します

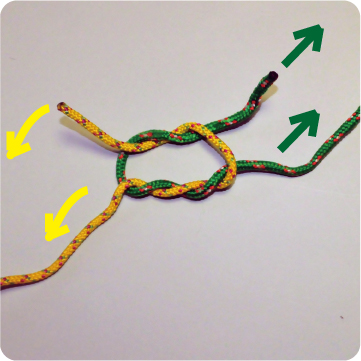

(4)外側に向かって引っ張り締め付けていきます

何回か練習すると簡単にできるようになります。

(1)ロープAとBを1回巻き付けます

(2)ロープBを2回、巻き付けます

(3)ロープAを手前側からロープBをくぐらせて外に出します

(4)外側に向かって引っ張り締め付けていきます

何回か練習すると簡単にできるようになります。

2011年01月22日

2011年01月22日

2011年01月22日

マウストゥマウス

心肺蘇生法。

講習でカラダで覚えておきましょう。

イザというときは、実は数時間後にやってくるかもしれません。

自分の身内が目の前で倒れたら、あなたはどうしますか?

国民全員が対処できるようになれば…

2011年01月22日

2010年09月13日

2010年09月05日

マナー最低な海の暴走族!

ひと夏を通して感じたのは最低な奴らが多かった(ばかり)…

残念ながら、一人として感じの良い水上バイク乗りには会いませんでした。

毎日海にいた私が見た限り、ということです(きっぱり)

今日、黄金崎根合海岸に集結していた輩…

なんと岸の2メートルまで乗りつけやがった!

泳いでいる人がいるにも係わらず、です。

もう少しで叫ぶところでした。

どうでもいいから陸から1キロは離れてくれよ!

陸岸より2海里(約3.7km)以内まで大丈夫なんだから。

奴ら(もう堪忍袋切れました)の特徴

①なぜか海水浴場の少しだけ沖あいにたむろする

②独りでいる事は決して(断じて)ない。集団行動が大好き

③カヤックやシュノーケルを楽しんでいると寄ってくる(怖い)

④必ず母艦(クルーザー)があって酒を飲んでいる

⑤スピーカーでガンガン聴きたくもない音を垂れ流す

⑥湾内デッドスローの場所を全開で走り去る(逃げる)

⑦2人乗りのバイクに3人乗りは当たり前

以上書いてみればよくわかる、奴らの特徴。

これって陸上の暴走族と同じじゃありませんか。

もう、こないで欲しい。

西伊豆には似合いません。どこか行ってくれ~

切実に思っています。

漁業関係者の皆さん、事故があってからでは遅すぎですよ。

無免許のやつが子どもを殺してしまった事故、他人事ではありません。

こんなこと書きたくはないけれど。

来年はマナーの良い水上バイク乗りだけが来てください!

今年来た君たちは不要です!

タグ :伊豆グリーン・ツーリズム協会

2010年09月04日

毒キノコ!ドクベニタケ

プロガイドと歩く楽しいトレッキング。春には馬酔木の白いアーチや山桜に包まれ、ミツバツツジ、ブナの新緑。秋の紅葉、そして霧氷に覆われた冬まで四季折々の美しさを堪能できます。伊豆のブナ太郎へ会いに行く初心者でも安心のガイドツアーです 【詳しくはこちらをクリックしてください】

ドクベニタケ

まさに毒ありって雰囲気があります。

食べようと言う人はあまりいないでしょう。

夏~秋、広葉樹林内の地上に発生。

傘は小~中型、表面はやや粘性とつやがある。

淡紅色~紅色であせやすい。

表皮は傘の中央に向かってはがしやすい。

ひだは白色、小ひだはない。

柄は白色で赤みを帯びない。

肉は柔らかく強い辛みがある。

(山渓キノコ図鑑より引用)

2010年08月25日

まだまだ夏、熱中症にご用心

毎日のように新聞に掲載される熱中症。

私の安全対策の講演の中で必ず話す項目です。

夏だけではなく春からでも起こる熱中症。

水分補給が大切な予防策です。

シュノーケリング体験

西伊豆水族館(潮だまり自然観察)。

お客様が水を持ってこなかったら…

そんな心配をするのであれば、自分で用意するのが一番。

私は必ずウォータージャグを持参していきます。

そしていの一番に

「さぁ、水を飲んでくださいね」から始めます。

お客様には半ば強制的に(笑)

さらに途中の休憩時間や、各自個人で飲むように…と。

おかげさまで熱中症などの事故歴ゼロを更新中!

夏の遊びの為の安全必需品は...

①帽子

②日焼け止め

③十分な飲料水

④熱をためないように白っぽい服

⑤無理をしないという気持ち

まだまだ真夏の日差しの西伊豆エリア。

遊びに来られるお客様は十分ご注意を!

2010年08月01日

子どもキャンプ安全対策(倒れ防止)

昔のキャンプとは違う快適キャンプ体験。ルール&マナーからプロの裏技まで伝授!キャンプ用品はすべて用意。手ぶらで参加できます。8月24日-25日に開催します、親子やご友人で参加ください

【詳しくはこちらをクリックしてください】

子どもたちにとってキャンプは何をしても楽しいもの。

キャンプサイトを駆け回る!なんてことは日常茶飯事。

どれだけ注意したってやることの一つです!

ですがキャンプサイトは実は危険がいっぱい。

たとえば2バーナのスタンドもその一つ。

ただでさえ揺れるスタンドですので、もし、子どもたちが当たったら…

倒れること必至。

ましてや、調理中であったとしたら熱湯が…怖い。

ならば、できるだけ倒れないように仕掛けをする。

これがアウトドアの安全対策。

「事前の予防策」

余っているペグを使って固定してしまいます。

これだけで安定性は抜群になります。

ちょっとでは倒れなくなるのです。

こんな一工夫。

そして一手間。

8月24日~25日開催の「初めてのキャンプ体験」では

このようなアイデアを伝授します。

まだファミリーキャンプ体験を躊躇している方。

チャンスです。

ご一緒してこの夏を遊んでみませんか。

参加お待ちしております。

*************************

8/1-29毎日開催

西伊豆町ほんもの体験プログラム

夏休みの思い出に最高!

↑詳しくはクリック!

*************************

2010年07月12日

キャンプ安全対策(ロープ処理)

昔のキャンプとは違う快適キャンプ体験。ルール&マナーからプロの裏技まで伝授!キャンプ用品はすべて用意。手ぶらで参加できます。8月24日-25日に開催します、親子やご友人で参加ください

【詳しくはこちらをクリックしてください】

先日、NHK教育テレビ「すくすく子育て」に出演しました。

内容は「はじめてのキャンプ」

小さな子どもを連れてのキャンプで注意する点…

盲点なのが大人の目線で考えてしまう事。

たとえばタープの張り綱。

なんのことはない、と思いがちですが子どもにとっては超危険。

駆け回って足を引っ掛けて前のめり。

タープが倒れてバーナーの火が引火。

または調理中の包丁や食材が落下…。

考えれば怖い話です。

そうならない前の予防策。

たったっこれだけで事故を未然に防げるのであれば楽なもの。

目立てば良いのです。

子どもに手伝ってもらいながら一緒にどうぞ。

ちなみに夜はポキッと折れば光り出すスティックが便利。

100円ショップで買えます。

2010年06月20日

クロアナバチ刺された

痛い!

何かに太ももを刺された!

短パンなので潜り込んだのか?

めくってみても何もいない…さて?

一人だったので、一応回りをぐるり見まわしてから短パンを下げて確認。

良く見るとポケットの裏側のメッシュ部分に黒い物体が。

なんと、ポケットの中に潰されたハチが。

『クロアナバチ』

すごいタイミングでポケットインしたようです。

あれよあれよという間に赤く。

ファーストエイドは副腎皮質ホルモン剤配合軟膏で。

クロアナバチは一匹ですが三か所腫れていました。

2010年04月09日

命を守る

伊豆半島の西海岸、西伊豆町。

一番近くの交通基地は修善寺か下田。

そして緊急対応の取れる病院までは、車で1時間15分。

救急車でも1時間かかります(実体験済み)。

急を要する容態になった場合、100%間に合いません。

命を守ってくれるスピード、それが「ドクターヘリ」です。

西伊豆町では宇久須(うぐす)のクリスタルパークと仁科の安城公園からピックアップ。

伊豆長岡にある順天堂病院まで一っ飛び。

ただし、夜間のフライトは…できません。

夜は急病…なれません(笑)。

2009年10月09日

短冊に..毒蜘蛛

『カバキコマチグモ』

日本最強の毒蜘蛛です。

普通のクモの様に糸を出して獲物を捕らえるという種類ではありません。

主にススキの原などに生息して歩きながら獲物ゲット。

そして写真のような卵を産みつけます。

「絶対に触らないようにね!」

普通は虫から襲うことなどありません。

が、人間が急に触った(触りたくなくてもネ)ら噛まれることも。

かなりの痛さ。

スズメバチかカバキコマチグモかってところ..。

そして、この短冊。

中には母蜘蛛と卵が。

弱肉強食というか、なんというのか..

卵から孵って一回脱皮をした子蜘蛛は母蜘蛛を食べちゃうのです!

興味津々で開けたところ(真似して噛まれても一切責任取りません)、母蜘蛛の死体が。

母にとっては本望なのでしょうか...

何はともあれ、このカバキコマチグモ。

ススキの葉っぱ触るときには、ちょっと注意してくださいね。

2009年10月09日

イラクサ

形が大葉に似ているので、子供たちには要注意。

不用意に触ってしまうとトゲが刺さります。

写真を見てわかるとおり茎から葉の裏までビッシリ。

さっと撫でたように触れただけでチクチクになります!

これは、かなり危険です。

赤く腫れて痛痒く、ただれる場合もあります。

軍手などは、全く役に立ちません。

沢の土手斜面や林道の脇などに自生している雑草...

ガムテープを軽く当ててトゲを抜くといいでしょう。

あとは副腎皮質ホルモン軟膏を塗っておきましょう。

2009年10月07日

この刺され方

汚い足をお見せしてスミマセン。

あまりにも面白い刺され方でしたので(笑)。

これはソックスのラインに沿って刺されてます。

普段は素足ですが、この時は山に。

帰ってくるまで気がつきませんでした。

ブヨのようですね。

刺され慣れて免疫ができたのか、この状態で終焉を迎えます。

昔は腫れに腫れて痒くてたまらなかったのですが。

皆さん、山に入るときは注意しましょう。

ちなみに長ズボン着用でこの通りです....

タグ :ブヨ伊豆グリーン・ツーリズム協会

2009年07月25日

この一帯だけが

仁科川沿いのある場所。

この一帯だけ、木が横に向かって伸びています。

まるで沢に向かって葉っぱを広げているようです。

そんな木を見つけると、どうも登りたくなります。

太いし、水平に幹が伸びているのでまたいでズリズリ。

5メートルもいけば、足元は高さ10mの空間!

これまたスリルあって夏向きのアクティビティ(笑)。

ロープとハーネスさえあれば、もっと先端まで行きたくなります..

2009年07月23日

超接写!キイロスズメバチ

命の危険を顧みず、20センチの至近距離からの撮影。

これぞ、ネイチャーガイド!

皆様の興味のためならば命を張って.....

なんて訳はあるわけございません(笑)。

どういうわけだか、弱っていたキイロスズメバチ。

それも女王バチ。

普通よりも一回り大きな体格。

こんなヤツがピンピンしていたなら近寄ることなんてトンデモナイ。

こいつに刺されたら...

お~怖い

2009年06月27日

渓流に遊ぶ季節

これからの季節は川遊び、涼しくて気持ちよいですね。

西伊豆エリアで絶好の川遊びポイントを見つけています。

選ぶ基準は..

適度な流れ

適度な深さ

適度な広さ

ロケーションのよさ

そして流れて遊んだ下流部は膝下の水深。

水での危険はたくさんあります。

30センチでも死ぬ場合もありますから。

場所の選定は慎重に。

かつ、大胆に(相反することですが)!

あまりにも安全だけを強調してしまえば、面白さは反比例。

少しの危険=冒険心ですので..

楽しく遊んでください。

2009年05月08日

ブヨの特効薬と対処法

ブヨの特効薬と対処法です。これからの季節のアウトドアでの大敵は「ブヨ」。

私のブログでのアクセスのキーワード数も多くあります。

**********************************

過去の記事はこちらです。参考にしてください

[ブヨの特効薬はコレ]

http://nature.i-ra.jp/e3317.html

**********************************

直接お問合せもいただきます。

皆さん、かなり困った経験をお持ちなようですネ。

ブヨに刺されないためにはどうすればよいのか、

そして、刺されてしまったらどうすればよいのか....

安全対策の講義でいつも話している内容を今回、詳しく説明しておこうと思いました。

まずは、敵を知ることから始めましょう(笑)

【ブヨって(特徴)何?】

・体長は2-3ミリほどの小ささ(ハエの形に似てます)

・刺す(吸血)のはメスだけなのです

【ブヨの棲家(生息場所)】

・人間が快適だと感じるような場所!

草原(牧場なんて所にも)

芝生(キャンプ場はドンピシャ)

渓流の近く(沢遊びはハダカですよね)

が代表的な場所。

人間が行きたくなる場所にいるんですね。

そして、季節は今頃から秋口まで!

薄着になる&アウトドアへ出かける季節とバッティング!なのです。

参りますよねぇ。

そして......

【ブヨの食事タイム(活動時間)】

・朝と夕方に懸命な活動を始めます。

この時間帯の私たちのの行動パターンは・・

朝・・ボゥっと寝起きで短パンで歯磨き中

夕・・芝生の上でゴロリとしたい気分

じゃないでしょうか。

これはブヨの格好の餌食になってしまいますね

人間が無防備になっている時間帯が彼らの生活時間でもあるのです。

【ブヨに刺された】

・蚊とちがって刺された瞬間、痛くも痒くもありません。

これはブヨが刺す時に麻酔薬のような液を最初に注入。

小さな赤いポツができます。

痛みもないのでしばらくしてから気づくことが多いですね。

さぁ、ここからが試練です。

刺されたことのあるヒトならわかるでしょう。

あの猛烈な痒み!寝ていても痒くて掻き毟っちゃう(笑)。

掻けば掻くほど腫れが大きくなって、余計痒くなるという悪循環・・。

では、どうしたら痒みを半減させるか私のやり方を教えますね。

全員に効くかは保障しませんけど...

【早い処置が痒みを防ぐ】

・気づいたら、一にも二にも毒の排出をしましょう!

ポイズンリムーバーがあれば使用します。

なければ、指の爪で強くつまむ様にして注入毒を出します。

透明な液が出てくるはず・・

刺された周辺に爪の痕が残るくらいの強さ。

痛いくらいにつまんで搾り取るのがポイントですよ。

後々の腫れ方に差が出ます!

ポイズンリムーバーなら簡単です。

ファーストエイドの中に入れておくことをおススメします。

では、刺されたあとの薬ですが、キンカン?ムヒ?

全く効きません!塗るだけ無駄ですね。

湿布しているヒトも見かけたことありますが、どうなのでしょう?

私の個人的判断としまして効果はあるのは、この薬だけです!

『抗ヒスタミン剤配合副腎皮質ホルモン含有軟膏』

薬局では「フルコート」という商品名で売っています。

私のファーストエイド・キットの常備薬で必需品。

ただしステロイド系ですので、症状が治まったら即、中止です。

他に何に使えるか...といえば

○ハチに刺された時

○ウルシにかぶれた時

○ガのトゲでかぶれた時

○ムカデに噛まれた時

○チンクイ(ゾエア)にやられた時

などなど、どれも野外では可能性の高いものばかりです。

これは、野外では必需品です。

薄く塗り広げてしばらくすれば痒みが落ち着いてきます。

ここからが、肝心!

「絶対に掻かないで我慢すること!」

一度でも掻いてしまうと、痒みが復活します。

また、あの猛烈に痒い時間のはじまり、はじまり・・

子どもなどはトビヒになってしまう場合もあります。

汗で流れてしまうので、夏場や水遊びの時は忘れずに重ね塗り。

長くて2週間...(長いですね)

短くて3日間..で完治します。

掻き毟らねばの話ですけれど・・

私の場合ですが、以前は腫れあがって足首がなくなるくらいでした。

でも、今ではポツっとなるだけ。

放っておくと忘れてしまいます。

これは、免疫ができたのでしょうか(笑)。

刺されすぎも考え物ですね。

では、ここからが一番大事なポイントです。

ズバリ!

『刺されないようにするために』

フィールドでの安全対策は、事前回避が一番。

ブヨに刺されなければいいんです!

さて、何をするか。

防虫スプレー?。

私の経験では防虫スプレーの類は一切、効きませんでした。

蚊には効くんですけど・・

では、私がフィールドに必ず持って行く特効薬は...

『ハッカスプレー』

<オリジナル・メントールスプレー>

作り方は簡単です。

薬局(マツモトキヨシなどドラッグストアでOK)でハッカ油を買ってきましょう。

小さな小瓶です。

そして100円ショップで小さなスプレー容器を購入。

女性の化粧品コーナーにあります。

これだけです。

あとは水を入れたスプレー容器にハッカ水をポタポタ垂らすだけ。

多く入れすぎる必要はありません。

濃度は適当です。

私のおススメ濃度ですが...

○肌にスプレーした時にほのかにスッと感じるくらい

入れすぎると顔にスプレーできなくなりますのでご注意!

スプレー容器のサイズによりますが10滴くらいでしょう。

お好みで合わせてください。

このスプレーのもう一つの利点は...

『メントールの香りが汗の匂いを消し去る!』

アウトドアで香水は似合いませんが、

メントールの香りは合うんです。

一石二鳥の特効薬(笑)。

これからのシーズン、ブヨなんぞに負けないでアウトドアを楽しんでください!

2009年04月20日

これからは熱中症に注意して

これからの季節は熱中症が心配です。

熱中症とは暑さが原因で発生する障害の総称です。

「熱疲労」

「熱射病」

「日射病」

「熱痙攣」

「熱失神」があります。

近年、増加傾向が続き死亡事故も起きています。

適切な予防で防げますので知識を身につけておきましょう。

【熱疲労】

高温多湿の状態の中で長時間汗をかき続けることで起きます。

症状として顔色が青ざめて、カラダの表面が冷たくなってきます。

すぐに日陰に移して水分補給をします。

【熱射病】

体温が高い状態が続くことで体内に熱がこもってしまうために起こります。

顔が紅潮して高熱や頭痛、そして吐き気、時には呼吸困難、失神。

処置が遅ければ意識不明となり死亡事故にもつながり非常に危険です。

高温の日に炎天下の海辺では注意。

服を緩め冷たい水などをかけて風を送り気化熱で冷やして。

【日射病】

カラダの水分と塩分が足らなくなっている状態。

人間の体は体重の2/3が水分。

この水分含有量が保たれていなければなりません。

大汗をかいたりする活動ではこの水分が減少。

バランスが崩れて血液濃度が高くなり、血液の循環が悪くなってしまうため酸素の供給が不足。

めまいや吐き気、頭痛の症状が。

処置は日陰に移し水分補給をします。

【熱痙攣】

高温多湿の中で汗をかき水だけを補給していた場合に、体内の塩分が不足して血中の塩分濃度が下がるために起こります。

塩分は汗と一緒に体外に排出されてしまいます。

不足すれば手足などに筋肉痙攣が起こりやすくなります。

水分は補給しているため体温上昇はなく、意識障害はなし。

処理は塩分補給で。

【熱失神】

皮膚に近い血管が拡張して血圧低下、血流が減少するために起こります。

顔面蒼白、脈拍が速く弱く、めまいがして一時的に失神。

処置は十分に水分補給をすることです。

汗で失った水分は積極的に補給しましょう。

私はジャグで半強制的(笑)に飲んでもらっています。

ベストなのはスポーツドリンク。

体液に近い浸透圧なので吸収が早く、塩分とミネラル分も一緒に摂取。

優れものですね。

熱中症は、いくつかの症状が重なることが特徴。

症状が軽く見えても一気に重い症状へ進行することも。

初期処置が肝心です。

大汗をかいたあと無口になり、ぐったりと疲れた、体がほてって呼吸が荒くなってきたら初期の兆候。

すぐに体をクールダウンしてくださいね!

おこりやすい環境

季節や天候

・梅雨明け時期(急に日差しが強く慣れていない)

・湿度が高い日(高温多湿な梅雨の時期)

・前日よりも急に気温が高くなった日

人的要因

・水分や塩分をあまりとらない人

・夏ばてで食欲がなく栄養状態が悪い

・暑さに慣れていない(冷房生活者)

予防するには

・活動前に水分を摂取する

・途中の水分補給はスポーツドリンクで

・白色などで熱をためない涼しい服装をする

・帽子をかぶり頭やうなじに直射日光を浴びない

・調子が悪い時は活動はしない

・睡眠を十分にとる

応急処置は

・ 日陰などに移して衣服を緩めて風を当てる

(エアコンの効いた場所があれば移動させる)

・ 霧吹きスプレーで全身に水をかけて気化熱を利用して急激に冷やす(腋の下や股部など動脈が集中する部分は効果があり)

・ 濡れタオルなどを額や首筋に当てる

※ 素人判断は禁物、速やかに救急車を要請して医師の診断を受けることです。

2008年12月13日

クライミング!空高く

登りたくなっちゃう・・

馬鹿と煙。

茨城県つくば市妻木にある『火の見櫓』。

ここには「半鐘」はなくて、スピーカーが設置されていました。

さすがは、研究都市つくば・・かな?

フィールドワークスタッフ下見途中での、ちょっとしたお遊び。

2008年12月07日

危険!かぶれます

ウルシの紅葉。

知らなければ近くを通過しています。

かなりの確率でかぶれる人が多いのがこの植物。

下を通るだけで、かぶれる人もいます。

紅葉する秋には気がつくのですが、普通は気がつきません。

どこにでもあるので、注意、注意。

2008年11月28日

冬の富士は耐風姿勢で安全に!

西風の季節、富士山は雪煙が流れる風景を目にします。

富士山は、その独立峰の影響で、風が四方八方から襲ってくるのが特徴です。

冬富士に登っている時は風が一番の危険要素。

風は塊になってドンとぶつかってくるのです。

耐風姿勢というスタイルで、この風の塊の通過を待ちます。

アイゼンの爪を立ててふんばり、ピッケルを体の中心になるように刺し、三点で飛ばされないようにするのです。

アイスバーンになった斜面では滑落は命取り。

滑落停止技術も必要。

冬富士では、冬山技術の全てが試される過酷な山。

夏の気楽さなど微塵もない世界です。

今年も年末に掛けて冬山トレーニングに多くの山屋が訪れることでしょう。

遭難のない年になるように祈っております。

2008年05月11日

濡れた岩場は要注意

今日は昼近くになって雨も上がり晴れ間も出ました。

明日はいい天気になりそうです。

こんな雨の時、普段はなんともない岩が滑りやすくなるのです。

ここ、伊豆の岩質は特にそう。

フリクションが著しく低下します。

乾いているときにはバッチリと利くので忘れがちなのですが、

いざ、ちょっと濡れただけでヌルヌルになるんですね。

ポンと渡った岩で靴底がスリップ!

ええ~って感じがします。

安全対策は怪我をしてからでは遅い。

こんなときには、こんなことが予想される!というようなリスクマネジメントで遊ばないと・・

海でも同じです。

磯場の潮だまりでも滑ると思ったよりも危険がイッパイ。

間違ってもビーチサンダルで過ごそうなんてのはNGです。

ザックリと怪我をしますよ~。

これ、間違いなしですから。

怪我無く遊んで楽しい西伊豆を!

2008年04月29日

トレッキングの大敵がコレ

整備されたトレッキングコースを歩いているときには、まったくもって存在すらわからないのですが、ちょっと踏み跡を辿ってみたり、沢に下りようとしたときなどにゾッとするくらいに気づかされるのが、ノバラ。

この棘、非常に痛い。

皮膚が切れるし血が滲む・・

夏場は汗がしみて、ちょいと痛い・・・。

また、歩きやすいところに生育しているという、困った植物です。

今年も、コレの生傷が耐えないんだろうなぁ・・

プロガイドと歩く楽しいトレッキング。

春には馬酔木の白いアーチや山桜に包まれ、ミツバツツジ、ブナの新緑。

秋の紅葉、そして霧氷に覆われた冬まで四季折々の美しさを堪能できます。

伊豆のブナ太郎へ会いに行く初心者でも安心のガイドツアーです

【詳しくはこちらをクリックしてください】

2008年01月11日

アロエは医者いらず・・

西伊豆を歩けば、至る所で目にするのがアロエの花。

青い海をバックに赤が映えます。

このアロエ、アウトドアでの安全対策に使えます。

このアロエ、別名で「医者いらず」。

なぜ?

学生の頃バイトで庭師のお手伝いをしていた時、

スズメバチに右手の薬指を刺されたことがあります。

ジンジンとしていた強烈な痛みがアロエを貼ると我慢できる痛みに・・

「あれ、アロエって効くんだ」

それまでは半信半疑であったのですが、身を持って実証できました。

成分など、詳しいことは分かりません。

ここ、西伊豆には道端に生えてます。

イザというときには困りませんね(笑)。

皆さんも緊急時、お試しくださいね!

青い海をバックに赤が映えます。

このアロエ、アウトドアでの安全対策に使えます。

このアロエ、別名で「医者いらず」。

なぜ?

学生の頃バイトで庭師のお手伝いをしていた時、

スズメバチに右手の薬指を刺されたことがあります。

ジンジンとしていた強烈な痛みがアロエを貼ると我慢できる痛みに・・

「あれ、アロエって効くんだ」

それまでは半信半疑であったのですが、身を持って実証できました。

成分など、詳しいことは分かりません。

ここ、西伊豆には道端に生えてます。

イザというときには困りませんね(笑)。

皆さんも緊急時、お試しくださいね!

2008年01月03日

富士山の滑落事故・・

富士山の御殿場口にある宝永山。

その火口で雪上訓練の男性が滑落死亡のニュース。

そして北アルプス槍ヶ岳で起こった雪崩。

毎年必ず起こる年末年始の冬山での遭難事故。

身につまされる思いです・・

富士山の宝永山。同じ静岡県民の登山家ということもあり残念な事故でした。

今回の事故、お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。

富士山は関東エリアの登山家だと、冬合宿前に行う雪上訓練の定番場所。

私も毎年、12月には富士山へ入っていました。

雪が少ない年などは、かなりの高さまで登らなければなりません。

逆に、多い年ですと、新五合目からスグに訓練に入れます。

何をするのか?

山を知らない方にとっては何も分からないと思います。

まずは、雪上歩行練習。

アイゼンを装着して雪を歩くのです。

(※アイゼン=靴につける滑り止めの金属)

直上、斜め、直下降・・ダイヤモンド形を想像してください。

足の置き方一つで大体の経験が分かるものなのです。

アイゼンを引っ掛けないように注意しながら歩きます。

そしてピッケル・ワーク。

(※ピッケル=滑落停止用のもの。杖ではありません)

歩行中のバランス、滑落した際に雪面に打ち込んでブレーキにします。

この「滑落停止訓練」が大事なのです。

富士山の斜面は、場所や天候にもよりますが、

ピカピカの氷になっている場所が多く、滑り出してスグに止められなければ、加速してしまいとめることなどは不可能。

転んだ途端にスグにピッケルを使って止めるのです。

お尻から転ぶ・・

横に倒れる・・

前につんのめる・・

何で転ぶかは見当がつきませんので、全てを想定した訓練をするのです。

イザという時に、カラダが無条件に反応することができるまで繰り返しのトレーニングです。

コレばかりは実際に雪上でやるしかないのです。

訓練中は、安全を第一に考えて場所を選定したり、

ロープを使って確保したり。

さらに、もしもを想定して下部に穴を掘って停まるようにします。

夏の富士山に登ったことのある方なら、下を見ると斜面がずうっと続いていることが分かるでしょう。その斜面が冬になれば氷の滑り台と化すのです!

そして冬富士の一番の怖さは、「風」。

四方八方から吹き付けてきます。

それも突風。

風の塊がドンっと当たってくるのです。

上から来たかと思えば下から来たり・・。

その都度、耐風姿勢をとり風が抜けるのを待ちます。

ここでバランスを崩せば即、滑落・・。

ちょっとした油断が危険・・

冬富士はとっても難しい山でもあるのです。

アイゼンの爪をヤスリで研いで、万全を期して登られてください。

その火口で雪上訓練の男性が滑落死亡のニュース。

そして北アルプス槍ヶ岳で起こった雪崩。

毎年必ず起こる年末年始の冬山での遭難事故。

身につまされる思いです・・

富士山の宝永山。同じ静岡県民の登山家ということもあり残念な事故でした。

今回の事故、お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。

富士山は関東エリアの登山家だと、冬合宿前に行う雪上訓練の定番場所。

私も毎年、12月には富士山へ入っていました。

雪が少ない年などは、かなりの高さまで登らなければなりません。

逆に、多い年ですと、新五合目からスグに訓練に入れます。

何をするのか?

山を知らない方にとっては何も分からないと思います。

まずは、雪上歩行練習。

アイゼンを装着して雪を歩くのです。

(※アイゼン=靴につける滑り止めの金属)

直上、斜め、直下降・・ダイヤモンド形を想像してください。

足の置き方一つで大体の経験が分かるものなのです。

アイゼンを引っ掛けないように注意しながら歩きます。

そしてピッケル・ワーク。

(※ピッケル=滑落停止用のもの。杖ではありません)

歩行中のバランス、滑落した際に雪面に打ち込んでブレーキにします。

この「滑落停止訓練」が大事なのです。

富士山の斜面は、場所や天候にもよりますが、

ピカピカの氷になっている場所が多く、滑り出してスグに止められなければ、加速してしまいとめることなどは不可能。

転んだ途端にスグにピッケルを使って止めるのです。

お尻から転ぶ・・

横に倒れる・・

前につんのめる・・

何で転ぶかは見当がつきませんので、全てを想定した訓練をするのです。

イザという時に、カラダが無条件に反応することができるまで繰り返しのトレーニングです。

コレばかりは実際に雪上でやるしかないのです。

訓練中は、安全を第一に考えて場所を選定したり、

ロープを使って確保したり。

さらに、もしもを想定して下部に穴を掘って停まるようにします。

夏の富士山に登ったことのある方なら、下を見ると斜面がずうっと続いていることが分かるでしょう。その斜面が冬になれば氷の滑り台と化すのです!

そして冬富士の一番の怖さは、「風」。

四方八方から吹き付けてきます。

それも突風。

風の塊がドンっと当たってくるのです。

上から来たかと思えば下から来たり・・。

その都度、耐風姿勢をとり風が抜けるのを待ちます。

ここでバランスを崩せば即、滑落・・。

ちょっとした油断が危険・・

冬富士はとっても難しい山でもあるのです。

アイゼンの爪をヤスリで研いで、万全を期して登られてください。

2007年10月23日

毒キノコを誤食したら

これからの時期、毎年毒キノコを謝って食べて

中毒になるニュースが後を絶ちません。

プロガイドと歩く楽しいトレッキング。春には馬酔木の白いアーチや山桜に包まれ、ミツバツツジ、ブナの新緑。秋の紅葉、そして霧氷に覆われた冬まで四季折々の美しさを堪能できます。伊豆のブナ太郎へ会いに行く初心者でも安心のガイドツアーです 【詳しくはこちらをクリックしてください】

【ツキヨタケ】

毒キノコは食べたと即、症状が出るものと、しばらく経ってから症状が出始めるものに分かれます。即、症状の出るキノコの代表は「ツキヨタケ」。嘔吐や腹痛、そして幻覚症状も・・・。どちらかと言えば、後から症状の出てくるタイプのキノコのほうが致死に至るケースが多いのです。

さて、自分が採ったキノコが食べられるのか、それとも毒キノコなのか?

迷ったら、食べないこと!です。

完全に食べられるキノコだ、と判別できるもの以外はNGが鉄則です。

でも、食べてしまったら・・・

何かおかしい・・と気づいたら、のどに手を入れてウゲーと吐き出してください。

塩水を飲むと吐き出しやすいです。

自分でできる応急手当は、ここまでです。

症状によっては119を呼ぶか、仲間や家族がいれば病院まで連れて行ってもらってください。その際、大事なのは、自分が食べてしまったキノコが残っていれば、必ず持参するということ。そして一緒に行った仲間がいれば、教えることです。まだ食べていなければ間に合いますから・・。

私も気をつけていますが、なかなか判別は難しいものです。

図鑑は必需品。

くれぐれも、判断に迷ったら採らないことです。

そして人にはあげないことかな・・(食用は別ですけどね!)

中毒になるニュースが後を絶ちません。

プロガイドと歩く楽しいトレッキング。春には馬酔木の白いアーチや山桜に包まれ、ミツバツツジ、ブナの新緑。秋の紅葉、そして霧氷に覆われた冬まで四季折々の美しさを堪能できます。伊豆のブナ太郎へ会いに行く初心者でも安心のガイドツアーです 【詳しくはこちらをクリックしてください】

【ツキヨタケ】

毒キノコは食べたと即、症状が出るものと、しばらく経ってから症状が出始めるものに分かれます。即、症状の出るキノコの代表は「ツキヨタケ」。嘔吐や腹痛、そして幻覚症状も・・・。どちらかと言えば、後から症状の出てくるタイプのキノコのほうが致死に至るケースが多いのです。

さて、自分が採ったキノコが食べられるのか、それとも毒キノコなのか?

迷ったら、食べないこと!です。

完全に食べられるキノコだ、と判別できるもの以外はNGが鉄則です。

でも、食べてしまったら・・・

何かおかしい・・と気づいたら、のどに手を入れてウゲーと吐き出してください。

塩水を飲むと吐き出しやすいです。

自分でできる応急手当は、ここまでです。

症状によっては119を呼ぶか、仲間や家族がいれば病院まで連れて行ってもらってください。その際、大事なのは、自分が食べてしまったキノコが残っていれば、必ず持参するということ。そして一緒に行った仲間がいれば、教えることです。まだ食べていなければ間に合いますから・・。

私も気をつけていますが、なかなか判別は難しいものです。

図鑑は必需品。

くれぐれも、判断に迷ったら採らないことです。

そして人にはあげないことかな・・(食用は別ですけどね!)

2007年08月10日

日焼け注意報..どこまで焼けるか?

毎日、太陽の下で過ごしている私...

肌は漁師さん以上に日焼けしてます(笑)。

さてさて、どこまで焼けてしまうのでしょうか?

『歩くメラニン色素』の私ですけど、ちゃんと避けれる日陰を探して入っているんですよ。

我が事務所のデスクは茶色なんですけど、殆ど保護色の状態です。

隣は妻の腕です・・・

明日も、明後日も、天気予報は晴・・・

まだまだソト仕事が続きます。

一体全体、日焼けってどこまで進むんでしょうね?

やれ、トラックバックで日焼けはダメ!なんていう情報が入ってますけど、私はどうなっちゃうの?

お客様には日焼け止め必ず塗って下さいと、言っています。

特に日焼け初心者の方・・・せっかくの温泉にはいれなくなっては大変です。

陽射しはめちゃくちゃ強い、今日この頃です。

海プログラムに参加されるお客様!

日焼けは徐々にしていくものですよ。

一気に焼こうとしてはダメです。

毎日の積み重ねが大事(笑)。

日焼けコンテストにでも出ようかな。

肌は漁師さん以上に日焼けしてます(笑)。

さてさて、どこまで焼けてしまうのでしょうか?

『歩くメラニン色素』の私ですけど、ちゃんと避けれる日陰を探して入っているんですよ。

我が事務所のデスクは茶色なんですけど、殆ど保護色の状態です。

隣は妻の腕です・・・

明日も、明後日も、天気予報は晴・・・

まだまだソト仕事が続きます。

一体全体、日焼けってどこまで進むんでしょうね?

やれ、トラックバックで日焼けはダメ!なんていう情報が入ってますけど、私はどうなっちゃうの?

お客様には日焼け止め必ず塗って下さいと、言っています。

特に日焼け初心者の方・・・せっかくの温泉にはいれなくなっては大変です。

陽射しはめちゃくちゃ強い、今日この頃です。

海プログラムに参加されるお客様!

日焼けは徐々にしていくものですよ。

一気に焼こうとしてはダメです。

毎日の積み重ねが大事(笑)。

日焼けコンテストにでも出ようかな。