2011年01月05日

2010年05月11日

都会人とのギャップは

西伊豆町の海岸。

4月の風物詩はヒジキ。

ドラム缶で煮ていたところに観光のお客様。

「これ何しているんですか?」

「ひじき煮てるんだよ」

「えっ、これがヒジキなんですか」

都会のお客様は生ヒジキを見ることなんてありません。

殆どの方が初めてなのです。

これが地元とのギャップ。

当たりまえの事だと思っていることって結構ありませんか?

これが、実はビックリのことだったりするわけです。

もちろん、こんな風景も驚きのシーン。

「何?あの黒いの?」

2010年04月21日

I like it !

何に見えますか?

英語圏のお客様…「Horse !」

子どもたちは…「うま~]「うし~」

中には...「怪獣~」なんてのも

面白かったのは「深海魚」「蛇がとぐろ巻いてる姿」「宇宙船」。

人はそれぞれ、みんな正しい。

さて、今回のお客様は中国の重慶から来ているピンさん。

何に見えますか~?

2010年04月19日

風物詩を将来にも

西伊豆町の宇久須(うぐす)。

この時期は、海沿いの各所で煙が立ち上ります。

それは、ひじきを刈って煮る作業のため。

この作業自体はかなりの重労働。

いつもお世話になっている床屋さん。

今日は鋏をザルに持ち替えての作業をしていました。

暫くお話しながら見学。

カラダにとってはもう、辛い…とのこと。

ドラム缶運んで、そして洗って、煮て、さらに干すまで…

必要なのは体力、気力。

ここ西伊豆町は静岡県で高齢化率第二位。

つまりはお年寄りばかりの場所ということ。

この先、若手がこの作業を担わなければならないはず。

しかし、作業をしているのはお年寄りばかり…

この作業だけでも都会の人はやりたいはず。

上手にプランを構築を考えています。

2010年04月17日

芸能殿、三嶋大社

三嶋大社の芸能殿。

立札には...

安政の東海大地震の復旧工事で、時の神主矢田部式部盛活により、慶応四年二月十一日に完成した旧総門で、昭和五年の伊豆大震災後現在の総門が落城したため一時他に移したが、戦後再建し一部改造の上、芸能殿として保存している。

とありました。

見事な建造物。

何かの祭事で使われているのでしょうか?

2010年04月03日

懐かしき駄菓子屋

ガチャガチャって言いましたか?

地域によって呼び方が違うようですが、この懐かしきガチャガチャ、西伊豆町の安良里(あらり)に置かれています。

昔ならではの駄菓子屋さん。

ガラス引き戸の奥には、それこそ時代スリップしたかのような陳列。

これは涙ものの昔風景。

大切にしておきたい、そんなお店が安良里には存在しています。

2010年04月02日

土地の有効活用

西伊豆町宇久須(うぐす)の小さな集落。

国道を境にして、漁師町と農村とに分けられます。

こちらは山側の農村エリア。

U字溝の上をふさぐように置かれているのは、はざがけ用の木の棒でしょうか。

こんな場所も有効的に利用しているのですね。

2010年02月25日

2010年02月25日

宝雲寺

西伊豆町宇久須(うぐす)の集落。

月原(つきばら)地区に建つ宝雲寺。

裏手は山を背負う真北に位置しています。

静かな境内。

正面は真南ですので、太陽が良く当たっています。

住宅地の中に畑が点在する場所。

宇久須川から散歩がてら歩ける位置にあります。

2010年02月14日

追廻門

【和歌山県和歌山城にて】

『追廻門』

高麗門形式の門。

名前の由来は、ここに操練所があり稽古のために追い回し馬場があったことからなのだそうです。

主に塗られた門は、創建当時(1629年)から…

赤門です。

ごくごく普通に地元の方が近道として利用しているようです。

2010年02月10日

伊豆のお城は

「和歌山城不明(あかず)門前の道路にミニ和歌山城発見」

伊豆にあるお城ってどの位あるのだろう?

疑問に思ってネットで調べてみました。

すると、あるはあるは(笑)

【沼津市】

沼津城(大手町)

三枚橋城(大手町)

大平城(大平)

獅子浜城(獅子浜)

興国寺城(根古屋)

阿野館(井出)

長浜城(内浦長浜)

【三島市】

山中城(山中新田)山城

三島代官所(北田町 )

【伊東市】

鎌田城(鎌田)

宇佐美城(宇佐美字城山)

【伊豆の国市】

韮山城(韮山)

江川砦(韮山)

天ヶ岳砦(韮山)

金谷砦 (韮山)

土手和田砦(韮山)

和田島砦(韮山)

堀越御所(寺家)

守山城(寺家)

【函南町】

函南田代城(田代)

柏谷城(柏谷字城山)

【伊豆市】

丸山城(八木沢)

高谷城(土肥)

狩野城(柿木)

柏久保城(柏久保)

修善寺田代城(田代)

修善寺城(小立野字城山)

狩野城(青羽根)

【河津町】

津城(笹原)

【南伊豆町】

加納矢崎城(加納)

白水城(長津呂)

【下田市】

深根城(堀之内)

下田城(下田公園3丁目)

とまぁ、あるものです。

時間をかけてすべて見て回る計画を立ててみようと思います。

2010年02月09日

銀明水

どこにでもある「金明水と銀明水」。

ここ和歌山城にもありました(笑)。

ここはしっかりと屋根が被されていて覗くことができません。

まるで小屋のような大きさ。

見るからに大きな井戸です。

イザという時に備えたのでしょうね。

2010年02月05日

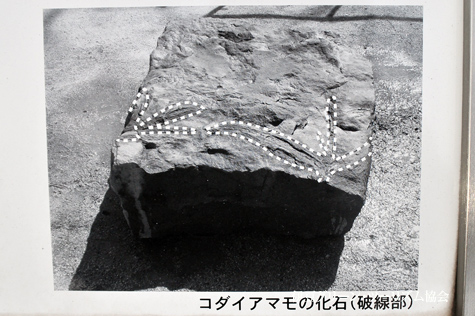

化石発見

穴蔵状遺構の石垣から発見された化石。

『コダイアマモ(植物)』の化石。

なるほど、古代の植物って感じもします。

しかし、よく押し花のようになったものです、感心します。

7000万年前…中生代白亜紀の末だそう。

想像できない太古のロマンです。

2010年02月05日

何が収納されたのか

発掘調査で発見された遺構。

『穴蔵状遺構』

何か特定のものを収納する施設だったようです。

江戸城でも大奥に似たような施設があり、こちらは非常のときに大奥の調度などが納められたそうです。

何が収納されていたのでしょう…

ロマンです。

2010年02月04日

これ、なに?

ホンモノ?

安良里の駄菓子屋さん。

軒先に吊るされているのは、魚の剥製!

すべて本物なのです。

皮を乾燥させて作るのは、手作り作業。

昔ながらの駄菓子屋さんを営む、お爺ちゃんのライフワークだそうです。

このポイント、安良里地域案内ウォークで紹介すると、必ず「すごい~」の声が上がります。

楽しい、珍しい、そして驚きのポイント。

地域資源、こんなところにあるのです。

2010年01月30日

2010年01月28日

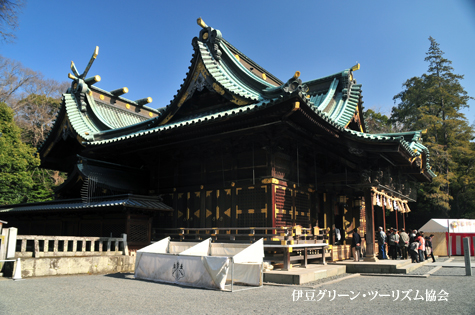

本殿

三嶋大社の本殿・幣殿・拝殿。

平成12年5月25日に国の重要文化財に指定。

本殿を流造りとする複合社殿になっています。

横から見るとわかりやすいです。

奥から本殿・幣殿・拝殿です。

建物はくっついているように見えますが、奥にある本殿と手前の拝殿の間を弊殿というのだそうです。

へぇ~っでしょ。

私たちがお賽銭をして柏手を打つのは手前の拝殿となる訳です。

総門と同じく総欅素木造り(そうけやきしらきづくり)でした。

拝殿では、受付を済ませた人たちがお祓いを受けていました。

ズラリ並んで白い服を着て座っています。

祈祷受付所では、さまざまな祈願内容が載っていました。

主なものでは、家内安全、交通安全、厄除、開運、合格祈願、病気平癒、初宮詣、七五三詣、商売繁盛など。

それによって料金が差があります。

拝殿の彫刻です。

こちらも鳩被害防止用にワイヤーが張られていました。

ちょっと残念です。

2010年01月27日

2010年01月27日

舞殿

三嶋大社の舞殿です。

祓殿とも呼ばれていて神楽を舞い祈祷したようです。

現在は舞を奉納する舞殿と呼ばれているとのこと。

行った日はきっちりと閉められている状態でしたが、有料で結婚式や七五三などの冠婚や交通安全祈願などができるのです。

見てみたかったですね。

2010年01月27日

2010年01月27日

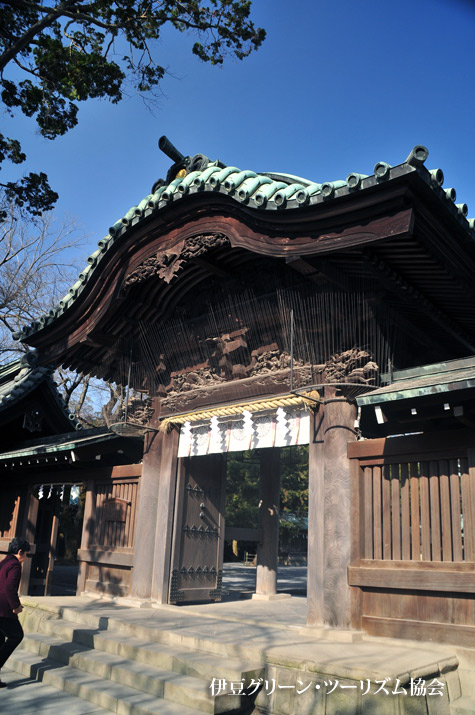

ここからが神域

三嶋大社神門。

重厚な門構え(門というよりは建物に見えますけれど)。

「総欅素木唐破風造銅板瓦棒葦」なのだそう。

ケヤキで作られた唐破風造りという建築で銅板の瓦で(棒葦はわかりません)っといった様相なのでしょうか。

難しすぎて私にはわかりませんが…

この門をくぐれば、そこは神様のいる「神域」です。

そう思いくぐりぬければ、雰囲気ががらりと変わることに気付きます。

神門の飾り細工。

「龍」でしょうか。

鳩の害を防ぐために細いワイヤーが張り巡らせてあります。

ちょっと残念ですね。

2010年01月26日

手が届く伊豆っ箱

三島駅から修善寺駅を結ぶ単線のローカル電車。

正式名称は「伊豆箱根鉄道駿豆線」。

地元ローカルの人たちは親しみを込めてこう呼んでいます。

『伊豆っ箱』

始め聞いた時には「ん?」って感じでわかりませんでした。

何それ、って(笑)。

三島から修善寺まで30分で運びます。

三島を出てから暫くは街中を走ります。

さすがに江ノ電ほどはローカルっぽくはないので詰まらないのですが、ここ三島田町駅付近では、手で触れる距離を走っていきます。

かなりド迫力です!

この橋桁の下は…歩道です。

枕木の隙間から電車の底が見えます。

考えたら、電車の底を見たのは生まれて初めてかも…

2010年01月26日

宝物殿の狛犬

三嶋大社の隠れた狛犬。

見つけました、少し外れた場所にある宝物殿。

近代的な建物の入り口脇に鎮座していました。

下を水が流れるようなデザインの建物です。

「似合わないな」と思いきや、意外や意外マッチしてました。

表情も、ちょっとだけモダンかな(笑)。

首の角度も大きめでした。

2010年01月26日

2010年01月26日

大麻持っていっちゃった

始めに断っておきますけど...

大麻は、「おおぬさ」って読みますので、危ない方面ではございません。

三嶋大社の総門の右側に置かれていました。

「あれ?なんでここに置いてあるのかな」と思って写真に撮ろうとした、その瞬間!

一礼をしてササっと大麻を持って行ってしまいました。

あっという間の出来事。

ここに大麻がなければただの空間。

ない状態であれば、何が入れられているのかは皆目見当もつかないでしょうね。

2010年01月26日

大注連縄

三嶋大社の総門。

飾られている注連縄です。

さすがに太くて立派なもの。

なんと長さ6m、太さ2mもあるのだそうです。

そして、重さは400kg。

まだ、掛け替えられたばかりで真新しい状態でした。

2010年01月25日

三島田町駅の巨木

前から謎に思っていたことの一つ。

三島田町駅のすぐ横にある駐輪場にそびえる巨木の蘇鉄。

これってかなり年代物のような気がしますけど…。

調べてみたのですが、ちょっとわかりませんでした。

いわれとかあるのかも知れませんね。

それにしても、見事で目立つ存在です。

2010年01月25日

阿吽、大社

三嶋大社の狛犬。

狛犬マニアとしては三島大社を押さえておかねば(笑)。

でも、まぁ、何と言いますか「普通」でした。

三嶋大社の中には実は、まだ狛犬がいるとの情報をゲット。

探してみましょう。

2010年01月25日

たたり石

三嶋大社の鳥居をくぐってすぐ右手。

ほんと何てことのない場所にあるのが『たたり石』。

怖そうな名称なので興味が沸きチェックです。

私たちが知っている「祟り」というおどろおどろしい漢字ではなく、実は糸のもつれを解く道具の呼び名だったのだそうです。

要は交通整理のために置かれていた石ということです。

道路拡張でもしようとしたのでしょうか、取り除こうとすると災いが降りかかるために、「祟り石」になったのだそうです。

2010年01月24日

三島からの富士山

三島市街から見える富士山。

とても近くにあることがわかります。

あまりにも近くにあると視界から消えるとい現象が起こりやすい(笑)

そこにあって当たり前。

視界には入っているけれど見ていない...

富士山をぐるりと取り囲むような地域では、まさにそんな感じだとか。

富士山を見に来る観光客の方にとってはウソのような話でしょう。